文丨布丁

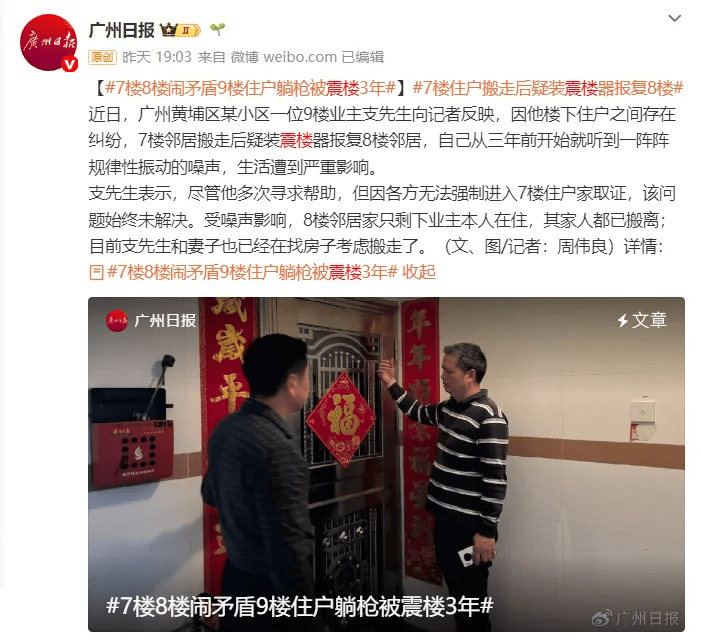

据广州日报报道,广州黄埔某小区一位9楼业主支先生反映,因他楼下住户之间存在纠纷,7楼住户疑似安装了“震楼器”报复8楼,一阵阵规律性振动的噪声持续了两三年,严重影响到他的正常生活。

支先生多次向物业、社区和派出所寻求帮助,各方积极联系7楼住户进行协商,但对方不愿出面配合。由于没有实质证据,各方均表示无法强制进入7楼住户家取证,问题始终未解决。8楼住户连先生则表示,他们一家人现已搬离,他想和7楼和解,近期街道和派出所组织的调解他也参与了,可惜7楼仍未露面。

据连先生介绍,他和7楼矛盾始于2021年10月,7楼疑似用“震楼器”是在2022年初。不间断的噪音不光影响到他们一家,6楼、9楼、10楼住户都表示时不时能听到噪音,都深受困扰。

现在业主们锁定噪音来源为7楼。可若是7楼住户一直拒绝调解,也不露面,噪音问题得不到解决,邻居们不堪其扰,只能选择搬家吗?

《治安管理处罚法》规定,“违反关于社会生活噪声污染防治的法律规定,制造噪声干扰他人正常生活的,处警告;警告后不改正的,处二百元以上五百元以下罚款。”

怎样才算噪声污染?根据《声环境质量标准》,“居民住宅区域环境噪声限值为昼间(6:00-22:00)55分贝,夜间(22:00-次日6:00)45分贝。”

支先生求助媒体后,记者曾在8楼住户测得不明声响刚过40分贝,而支先生在家听到的声响大部分时间不超过40分贝,从数字上看,这个声量似乎不构成噪声。但有律师指出,即使低于排放标准,但达到了干扰他人正常生活、工作和学习,仍可以定义为噪声,该行为依然违法。

这就让人纳闷,震楼器的噪音持续了两三年,严重影响邻居们的正常生活,不得不搬家来躲清静,为何这段期间,派出所只是和街道、物业一起调解、调解再调解,而不动用法律手段呢?

新闻里提到,7楼业主拒绝他人进入房间,很难证明他真的使用了“震楼器”。若是找开锁师傅,或是直接破门而入,这么简单粗暴的执法方式肯定不妥。那是不是说,只要7楼不配合,其他人就拿他没辙?

不妨来看其他地方的一个相似案例。2024年,呼和浩特某小区居民举报,有人用“震楼器”深夜扰民。民警接到举报后,经过大量摸排走访和调查取证工作,同时结合多位被噪音严重影响的业主、物业及社区工作人员的证人证言,确定了噪音来源系本单元13楼产生。

随后民警经过多方研判,确定了实施噪音扰民行为的违法嫌疑人胡某。民警将胡某传唤至派出所接受调查,胡某承认了自己的违法行为。随后,民警依法入户对其家中进行检查,发现并依法收缴了其实施噪音扰民的震楼器。

可见,虽然执法人员不能直接闯入人家里寻找“震楼器”,但可以结合其他证据,确定噪音来源和直接责任人。在有明确证据的前提下,派出所有权要求后者配合执法。

新闻里,支先生提到,去年11月民警到7楼住户所在公司拜访后,楼下的不明声响暂停了几个月,但今年3月底至今又开始发出噪声。如果这一说法属实,说明7楼住户并非没有忌惮。

看完新闻后,很多人都有一种无力感。现在邻里之间因噪音问题闹得不可开交的,大有人在。我所在的小区主群里,偶尔有业主在群里喊话,指名道姓XX房不要制造噪音。很多老小区由于建筑质量原因,楼板薄、隔音差,稍不注意就容易有响声。因个人的忍受能力不一样,对噪音的感受也不同,难免会有分歧。一些人与邻居沟通无果,便安装震楼器报复对方。

如果纵容这种行为,你报复我,我报复你,只会让矛盾更加激化和扩大,连累更多无辜的人遭殃。当然,对于邻里间的纠纷,应该以调解为先,化解双方的心结才能治本。但如果有的人根本不配合调解,那就按法律规定来,该警告警告,该罚款罚款,不能让一个人的私心,毁了其他人的安宁。